In Italia, a settembre, il dibattito lo accende un tweet di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, una delle città tra le più colpite dalla pandemia, che scrive:

“Io credo si debbano attrezzare dei luoghi di coworking nelle città. Così si riduce il pendolarismo verso le grandi metropoli – ore perse in auto o sui treni – ma non si obbliga la gente a lavorare in casa, e si consente il dialogo, e magari anche la collaborazione, tra lavoratori.”

Il messaggio diventa virale e genera numerosi commenti. Uno tra tutti inquadra il tema alla perfezione, ed è quello di Francesco Luccisano, che ribatte così:

“Mi piacciono molte cose dello #smartworking: fiducia al posto di controllo, squadra al posto di gerarchia, risultati al posto di timbrature. Solo una cosa non riesco a mandare giù: lavorare da casa. Il lavoro che ti entra in camera, che ti bussa in bagno, che concorre con la famiglia.”

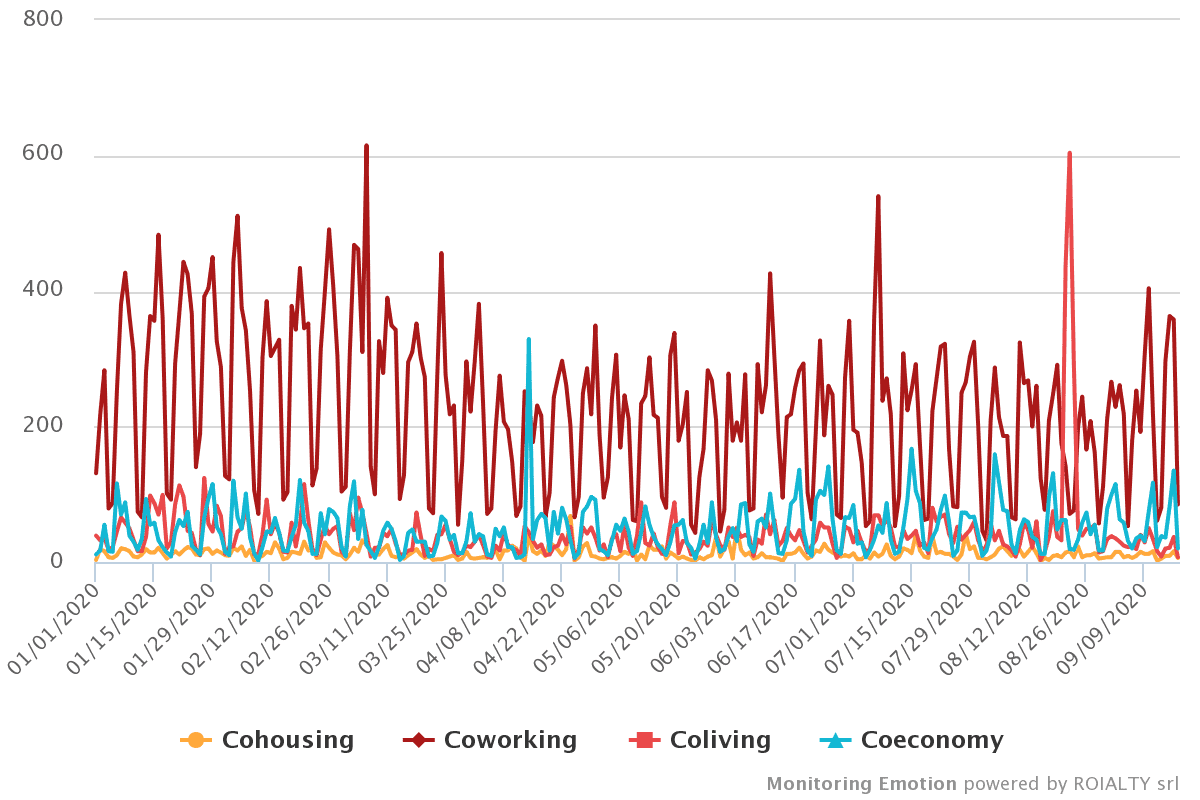

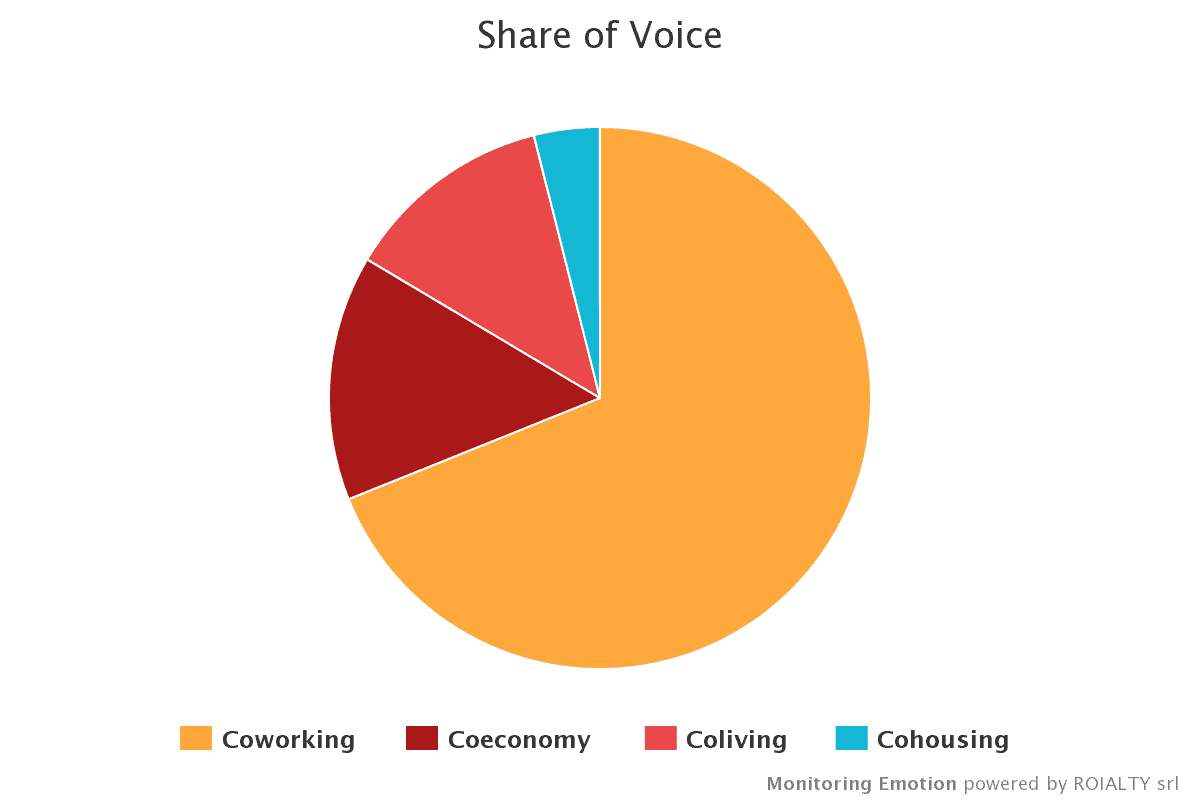

In questi mesi tra lockdown e tentativi di ritorno alla normalità, la connessione coworking-smart working si è fatta spesso molto stretta. Abbiamo imparato a lavorare da casa (e anche i datori di lavoro lo hanno capito) ma riuscire a difendere la propria vita personale e familiare dall’incombere continuo del lavoro è complicato.

Va bene la “comodità” (di stare a casa) ma è giunto il momento di passare alla “prossimità”.

https://condiviso.coop/wp-content/uploads/2025/06/Schermata-2025-06-25-alle-12.32.01.png

737

522

Federica

https://condiviso.coop/wp-content/uploads/2024/12/CONDIVISO_LOGO_BLACK_def250.webp

Federica2025-06-27 12:55:522025-10-02 12:58:22Oracoli, sentiment e politica

https://condiviso.coop/wp-content/uploads/2025/06/Schermata-2025-06-25-alle-12.32.01.png

737

522

Federica

https://condiviso.coop/wp-content/uploads/2024/12/CONDIVISO_LOGO_BLACK_def250.webp

Federica2025-06-27 12:55:522025-10-02 12:58:22Oracoli, sentiment e politica